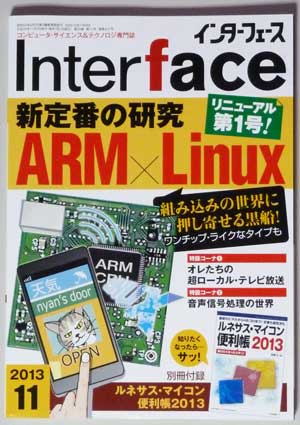

CQ出版社の刊行する月刊誌「Interface」をものすごい久しぶりに購入しました。購入したのは先週で、本屋さんで小さくなってリニューアルされた同誌の2013年11月号をを見かけたのがきっかけです。ぺらぺらとめくってみると、いろいろなARMマイコンボードが掲載されており、また開発環境のつくり方や基本的な知識として必要なものがいい感じにまとまっていたので購入した次第です。

月別アーカイブ: 2013年10月

コードネーム“Lakemont Core”への言及について

先日書いた「Intel Quark Core自体の仕様(コードネームはLakemont Core)」において、

実際どうなのかわかりませんが、現状ではそういう情報をいろいろと検索しても見つけられませんでしたので、「Lakemont Core」が当たりなら、ここでの、この指摘が初出になるかと思います。

と書いていましたが、さらに早く言及している方が見つかりました。その方は2013年10月3日にTwitterで言及しています:

Figure 25 of the dev manual says “Lakemont core”. So now you have a codename.

Twitter – tom_forsyth @TheKanter Figure 25 of the …より引用

TwitterはなかなかGoogleの検索に引っかからないので、これを知ったのは今日だったりします。これを先に知っていればLakemont Coreがコードネームなのかどうか、などと悩まずに済んだんですけどね 🙂

「幾原邦彦の世界」でのお金や押井守監督の話など

「マチ★アソビ vol.11」というものが、2013年9月28日から10月14日まで徳島市で開催されて、その中のトークイベントで「幾原邦彦の世界」というのがあり、幾原監督や庵野監督らが出演していたとのことです。その中で押井監督について庵野監督が言及している部分があります:

NVIDIA、V-SYNCに代わるG-SYNCを発表

NVIDIAがV-SYNCのオンとオフそれぞれで発生する問題の解決策として「G-SYNC」というものを発表したという記事を紹介します:

Windows 8.1において一部USB機器の充電に問題が発生する件

はじめに

昨晩「ソニー製品の一部でWindows 8.1ではUSB充電できなくなるという話」という記事でソニーが自社製品についてWindows 8.1を搭載したパソコンにおいてUSB充電ができなくなるという問題を告知していることを紹介しましたが、これは別にソニー製品に限定した問題ではない模様なので、別途この記事を書くことにしました。

“Microsoft Visual Studio 2013正式版”がリリースされました

Microsoft Windows 8.1のリリースに合わせてMicrosoft Visual Studio 2013正式版もWebサイトにリリースされました:

同ブログにはこれまでにいろいろと拡張された内容が掲載されていますので、この機会に振り返ってみてみるといいかもしれません:

- Visual Studio 2013 RC available now! – The Visual Studio Blog

- Visual Studio 2013 Preview Available Now! – The Visual Studio Blog

結構楽しそうな…っていうか、便利そうな機能が増えています。

ソニー製品の一部でWindows 8.1ではUSB充電できなくなるという話

ソニーが“「Windows 8.1」を搭載したPCでのUSB充電についてのお知らせ”という発表をしています。Windows 8.1に変えたパソコンでは、一部製品のUSB充電ができなくなるということがあるというお知らせなのですが、この手のお知らせにしては珍しく、大雑把なカテゴリーしか掲載されていません。個別の型番とかも載せてほしいです…。また、「可能性」ということで、必ずしも発生するわけでもなさそうな書き方も気になります。

今後、充電用のソフトウェアを配布予定だとのことですが、これらの対象製品を持っている場合はWindows 8.1への移行が必要かどうか、ちょっと考えてみたほうがよさそうです。また、ソニーと同様のチップや仕組みを使っている他社製品でも発生したりしないのか、少し気になりますね。

ちなみにWindows 8.1でUSBでの電源の扱いが厳格化されたのが原因との見方が広まってます。たぶん、そうなんだろうと思います。今までがフリーダム過ぎたといったところなのでしょう。

2013年10月18日追記

この件についてMicrosoftがサポート情報「Some USB devices do not recharge in Windows 8.1(英語、機械翻訳日本語)」を出しています。これによると、やはりUSB電源管理厳格化の影響のようです。

対応ドライバーによる更新あるいはデバイスの電源管理の拡張設定を無効にすることで対応できるそうです。

なお、この内容から推測するに、ソニー製品に限らずこの問題が発生しているはずです。他のメーカー製品でも問題が出ているようであれば、このサポート情報を参考にするとよいかと思います。

関連記事

ソニー製品に限った問題ではないので、別途記事を作成しました。

「ハッカー」は誤用No.1という記事を目にしつつ

“間違った意味で使われる言葉ランキング、第1位は「ハッカー」 – INTERNET Watch”という記事を眺めながら、ハッカーとクラッカーの意味を分けようということ自体が無駄な努力だよなぁ、と私の自論を反芻していました。

それで、世の中どんなでは「ハッカー」という言葉の使われ方は感じなのかなと思っていろいろと検索していて、山形浩生さんのサイトの中の「Hackについて」という文章に行き着きました。ハックとハッカーと、その背景とかが説明されています。それを踏まえて読む必要があるのですが、赤字になっている2008年3月13日加筆部分より一部を引用します:

ハッカーは悪い意味で使うほうが本来の意味で、コンピュータ業界の変な「よい」ハッカーという言いぐさは、やはり内輪だけの隠語と考えるべき。だからこそ、「悪い」用例があんなにも急激に普及したのだ。コンピュータがこれだけ普及したためにそう思えなくなっている面はあるけれど。ハッカーは善玉といいたいなら、それは環境変化による用法変化を認めろと言うことであり、それならばネット普及にともなうハッカーという用語の悪玉化も甘んじて受け入れるべきだろう。

これ、まったくもって同感です。まったくです。本当に。検索して、ここで納得して検索をやめてしまったくらいの説得力を私にもたらしてくれました。このページをハッカーという語に特別な思いを持って主張する人には一度は読んでほしいなぁ、と思います。

私がAppleのOS Xマシンではなく一般的なWindowsマシンを使用している理由

私はWindowsマシンを使っています。プログラムの開発にもこれを使用しています。一方で、世間の開発者の中にはAppleのマシンとOS Xを組み合わせた環境で開発を行っている人が目立って増えています。そちらの利点もよくわかるのですが、それでもなお私はWindowsマシンを選択しています。その理由は、「多くのエンドユーザーと同じ環境を使うことでその使い方や感じ方を知っておくことが大事だ」と考えているからです。

マウスの調子がとんでもなく悪かったので買い換えました

先日「マウスの調子が悪い」で書いたように、愛用していた「Microsoft IntelliMouse Optical USB and PS/2 Compatible」のクリック回数が勝手に増幅される問題が生じるようになってしまいました。書いたときは多少気になる程度だったのですが、加速度的に状態が悪くなっていき、昨日の時点で正常な操作がほぼ不可能になってしまいました(該当記事の追記の通りです)。