はじめに

最近は写真撮影を趣味としている「さかきけい」です。私は現在キヤノンの「EOS R5」をメインのデジタル・カメラ(デジカメ)として使用しています。そんな私がキヤノンのRFマウントのレンズ「RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM(以下、RF100-500)」を使ってみたことについてメモにまとめたいと思います。

このレンズを今回「使ってみた」と表現しているのは購入したわけではないからです。私は「キヤノンフォトサークル」の一般会員で、その中に「抽選で当たる!商品モニター募集」というサービスがあり、今回はこれを通じて「商品モニター」として送料を含めて無償で借りました(もちろんキヤノンフォトサークル会員費用は普通に支払っています)。

そんなわけで、プロモーションでも提供でも案件でも何でもありません。このメモは単に商品モニターとして借りた個人が勝手に書いているものです。

目次

- はじめに

- 目次

- 表

- 商品モニターへの応募の経緯

- 外観

- スペックの比較

- 開放F値と焦点距離の関係

- 実際に使ってみた感想

- よかったところ

- 気になったところ

- 撮影例

- 100mmと500mmの差

- 500mmの被写界深度

- 本能的に遡上をしたいハクレン

- こちらをうかがうスズメ

- 空を飛ぶのは鳥だけではない

- ボートの下の猫

- 飛び立ちそうなカモ

- ベンチと水面

- 水面にたたずむアオサギ

- 集うスズメ

- さえずるホオジロ

- 上空を行く旅客機

- 日光浴をするホオジロ

- 空を旋回するトビ

- 前ボケを入れてみたアオサギ

- 飛んできたカルガモ

- 水田のアオサギとダイサギ

- 水田横のキジ

- 群れで飛んできたカルガモ

- 太陽を入れてゴーストを見る

- 対岸の建物を撮ってみる

- 水田の夕焼け

- 近距離のスズメ

- 泳ぎ回るカワウ

- 飛んできた航空機

- 春を迎えたトカゲ

- 緑を前ボケに入れてみたアオサギ

- 飛んできたカルガモ(その2)

- 水中から飛び立とうとしているカワウ

- 田圃へ飛んできたアオサギ

- 水面を行くコブハクチョウ

- 再び出合ったトンビ

- 手前に植物がある状態のサギ

- はるか上空の足跡

- 背景がある被写体

- ジャンクション

- 落ち行く太陽

- まとめ

表

商品モニターへの応募の経緯

私はキヤノンのデジカメ※1をEFマウントのみだったころ※2から使用しており※3、EFレンズをいくつか持っています。その中でも「EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM(以下、EF100-400)」を主力として、RFマウントのEOS R5でも「コントロールリングマウントアダプター EF-EOS R(以下、マウント・コンバーター)」を介して使用しています。なお、現状では私は多くのケースで「EXTENDER EF1.4×III(以下、テレコン1.4倍あるいはテレコン)」を装着する構成で使用しています。

この状態でも特別不満はないのですが、今後EFマウントからRFマウントに完全に移行することになることを想定し、出費に見合うリターン、例えば何か享受できるメリットがあるのかどうかがあるのかが気になり始めました。

私はRaw現像にカメラ・メーカーと同じキヤノン製の「Digital Photo Professional(以下、DPP)」を使用しています。これは他の有償ソフトウェアあるいはサービスを使わずに無料で済ませたいからではなく、現状ではいろいろと言いたいことはありつつも、DPPが出力する画像を気に入っているからです。※4

そのDPPには最近になって「Neural network Image Processing Tool」という有償ツールが追加されました。このツールに含まれる「Neural network Lens Optimizer」が対応しているレンズはRFレンズのみです。このように今後はRFレンズのみでできることが増えていくのは明らかです。こうなるとキヤノンの機種を使い続けるにしても、新しい技術を享受するには既存のEFマウントのレンズからRFマウントのレンズに移行するしかないというような状況になりつつあるように感じています。

そのような状態ではありますが、私は現在のところ、EFマウントのレンズのみを所有していて、RFマウントのレンズは1本も持っていません。これはRFマウントへの移行が現実的な方向性であると同時に、他のマウントへ移る最後の機会となり得る分岐点にいると言えるでしょう。このままキヤノンの機種で行くのか、あるいはこれを機会として他のメーカーの機種に移るべきなのか。そんな判断をするにあたり、まずは主力で使用しているEF100-400の事実上の後継レンズであるRF100-500を試してみたいと思うようになり、そんな動機で商品モニターに応募しました。

外観

EOS R5にRF100-500を装着するとこのような感じです。

隣にネイティブEFマウントの「EOS 5D Mark IV(以下、EOS 5D4)」にEF100-400を装着して置いてみました。

同じような色に見えて、並べると色味が若干異なることに気づきます。そして背景の白と比較しても「白」ではないことがわかります。また、EF100-400はレンズの位置によって太さが変わりますが、RF100-500はあまり変化していません。特に操作に関与する部分は同じ太さに統一されています。そしてEFレンズの多くについている「距離目盛」がRFレンズでは省かれています。

一方でEF100-400はフォーカスリングの太さが途中で変化していますがやや太くなっています。RF100-500ではフードが白くなっているのが統一感あっていい感じだと思います。もちろん、内側は黒くなっていて、また溝が切ってあり、光の反射が起こらないように配慮されています。同様にEF100-400のフードの内側にもフェルトのような何かが貼り付けられており、光の反射が起こらないように配慮されています。このフェルトのような加工の光の反射を抑制する効果は高いのだろうとは思うのですが、撮影中に飛んでくる綿状の何か※5が付着しやすく、また除去しづらいという特徴があることから、もしかするとそれを踏まえてRF100-500では溝を切る形に変えたのかもしれません。

さらに両方のレンズを望遠端までズームしてみました。

焦点距離が100mmの時はほぼ同じ長さに見えましたが、望遠端では500mmになるRF100-500の方が400mmのEF100-400より若干長くなっています。

スペックの比較

カタログ・スペックの比較

続いてカタログ上の製品スペックを見比べてみます。※6

表1. 製品仕様

| EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM | RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | |

|---|---|---|

| 画角(水平・垂直・対角線) | 20°~5°10’・14°~3°30’・24°~6°10’ | 20°~4°・14°~2°45′・24°~5° |

| レンズ構成 | 16群21枚 | 14群20枚 |

| 絞り羽根枚数 | 9枚 | 9枚(円形絞り) |

| 最小絞り | 32(100mm時)、40(400mm時) | 32(100mm時)、51(500mm時) |

| 最短撮影距離 | 0.98m | 0.9m(100mm時) |

| 最大撮影倍率 | 0.31倍(400mm時) | 0.33倍(500mm時) |

| フィルター径 | 77mm | 77mm |

| 最大径×長さ | φ94×193mm | φ93.8×207.6mm |

| 質量 | 約1,570g(三脚座を除く/三脚座質量 約65g※7) | 約1,370g(三脚座含まず/三脚座質量 約160g) |

| 手ブレ補正効果 | 4.0段分※(CIPAガイドライン準拠) ※焦点距離400mm、EOS-1D X使用時 |

レンズ単体 5.0段分、EOS R5/R6のIBIS連携で6.0段分※8 |

レンズ構成からして別になっていますが、レンズの前段についてはメーカーの製品仕様の構成図を見る限り結構似ている印象を受けます。フィルター径がEF100-400とRF100-500で同じ77mm径ということで、RF100-500がEF100-400の後継レンズとしてのコンセプトに基づいて設計されていることは間違いないでしょう。質量はRF100-500の方が焦点距離を延長しているのにもかかわらず約200g(約12.7%)軽くなっている点が印象的です。

私がとても重視している「最短撮影距離」については、EF100-400は単独での記載となっていますが、RF100-500は焦点距離によって変動する記載となっています。※9なお、本メモを書くにあたり、EF100-400では最短撮影距離が焦点距離によって変動するのか、あるいは変動しないのかについては確認していません。が、取扱説明書を見る限り変動するとは書かれていないので一定である可能性が高そうです。

また「手ブレ補正効果」の上昇については、レンズ単体で1段、EOS R5/RのIBISと連携するとさらに1段と、素晴らしいものがあります。撮影結果への歩留まり向上に貢献してくれることでしょう。

搭載テクノロジーの比較

続いて搭載するテクノロジーについて比較をしてみましょう。

表2. 搭載テクノロジーの比較

| EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM | RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | |

|---|---|---|

| 蛍石レンズ | 〇 | - |

| UDレンズ | - | 〇 |

| スーパーUDレンズ | 〇 | 〇 |

| ASC | 〇 | 〇 |

| フッ素コーティング | 〇 | 〇 |

| IMAGE STABILIZER | 〇 | 〇 |

| リングUSM | 〇 | - |

| ナノUSM | - | 〇 |

| リアフォーカス | 〇 | 〇 |

| フルタイムマニュアル | 〇 | 〇 |

| 防塵・防滴 | 〇 | 〇 |

| コントロールリング※10 | - | 〇 |

搭載しているテクノロジーに関してはRF100-500とEF100-400の間で大きな差はなそうに見えます。あえて気になるところを上げるとすれば「蛍石レンズ」が「UDレンズ」に置き換わっているように見える点でしょうか。「蛍石レンズ」を採用していることがEF100-400の特徴の一つ※11であったことから、その視点でRF100-500を見た時に気にするユーザーも一定数いそうです。

ただ、私は実際に使ってみるまで、この点での意見は保留する派でした。何しろレンズの枚数も群数も異なっているわけですから。だからこそ、購入前に、実際に使ってみたかったのです。

総質量の比較

続いて、それぞれの構成での総質量を計算してみたいと思います:

表.3 総質量の比較

| 構成 | 内容 | 合計 |

|---|---|---|

| EOS 5D Mark IV + EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM II |

約890g + 約1,570g(三脚座を除く) |

約2,460g |

| EOS 5D Mark IV + EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM II + EXTENDER EF1.4×III |

約890g + 約1,570g(三脚座を除く) + 約225g |

約2,685g |

| EOS R5 + EF-EOS R※12 + EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM II |

約738g + 約130g + 約1,570g(三脚座を除く) |

約2,438g |

| EOS R5 + EF-EOS R※13 + EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM II + EXTENDER EF1.4×III |

約738g + 約130g + 約1,570g(三脚座を除く) + 約225g |

約2,663g |

| EOS R5 + RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM |

約738g + 約1,370g(三脚座を除く) |

約2,108g |

※ボディ(カメラ本体)にはメモリーカードとバッテリーを含むCIPA基準を採用しています。

このようにEOS R5とRF100-500を組み合わせた構成が最も軽い構成となっています。

単純にEOS 5D4とEF100-400の組み合わせとEOS R5とRF100-500の組み合わせを比較すると約352g(約14.3%)も軽くなっているうえで、望遠端が400mmから500mmへと拡大しています。この差は十分に体感可能な差であると考えます。

現状で私が主力としているEOS R5とマウントコンバーター、EF100-400、そしてテレコン×1.4による構成と比較しても約555g(約20.8%)軽くなっています。500mmにおける明るさ(F値)を勘案すると無視できない差であるということができるでしょう(詳しくは次セクションを参照)。

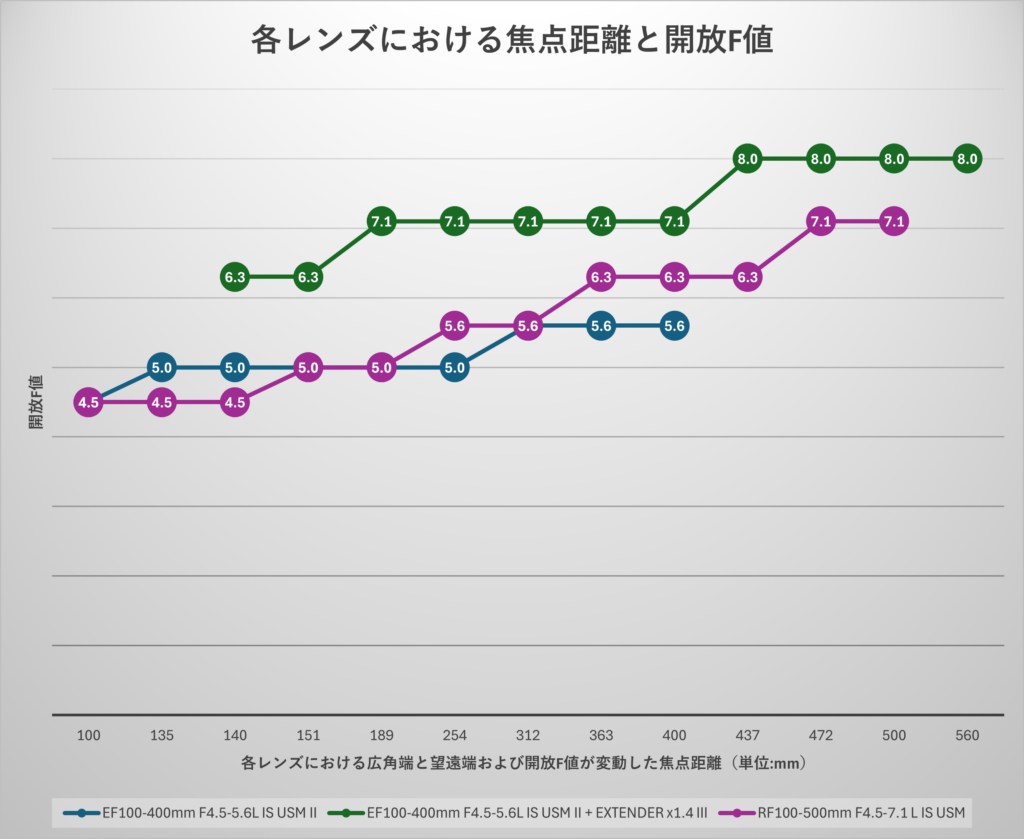

開放F値と焦点距離の関係

EF100-400ユーザーの多くが、RF100-500のF値を見て「暗い(=F値が大きい)」と思うようです。かくいう私も、初見では「ちょっと暗いかな」と考えていました。そこでRF100-500のほか、EF100-400単体およびEF-100-400にEXTENDER EF1.4×IIIを組み合わせた場合の焦点距離ごとのF値を調べてみました。

調査は各レンズの焦点距離の変更加重リングを「TIGHT」側※14にし、EOS R5へ装着してゆっくりとズームリングを動かしながらF値が変動した時点の焦点距離を記録することで行いました。念のため変化の時点での撮影を行い、記録を残し、本メモ執筆時点で再確認を行いました。また、この工程を2度繰り返して結果が一致していることを確認しています。

ただし、あくまでも、この調査は「さかきけい」個人が行ったものであり、キヤノンおよび関連する各社とは無関係であることを明記しておきます。そしてまた私もこの値を保証するものではありません。

では調査結果を見ていきましょう。

表4. 焦点距離とF値の関係

| 焦点距離(mm) | 100 | 135 | 140 | 151 | 189 | 254 | 312 | 363 | 400 | 437 | 472 | 500 | 560 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM II | F4.5 | F5.0 | ← | ← | ← | ← | F5.6 | ← | ← | N/A | N/A | N/A | N/A |

| EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM II + EXTENDER EF1.4×III | N/A | N/A | F6.3 | ← | F7.1 | ← | ← | ← | ← | F8.0 | ← | ← | ← |

| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | F4.5 | ← | ← | F5.0 | ← | F5.6 | ← | F6.3 | ← | ← | F7.1 | ← | N/A |

凡例:明るさ1位 明るさ2位 明るさ3位 対象外 ※ぞれぞれ同一タイを含む。

この表の焦点距離はそれぞれのレンズのいずれかでF値に変動があった位置を示しており、各レンズのF値が入っている部分で変動があったということを意味しています。この表の内容をグラフ化したものを以下に示します。

まずはEF100-400にテレコン×1.4を装着しない状態でRF100-500との比較をしてみましょう。

EF100-400が151mmから400mmまで安定して明るいF値を確保していることがわかります。一方でRF100-500が100mmから189mm未満まで安定して明るいF値を確保していることがわかります。特に135mmから151mm未満まではEF100-400よりもRF100-500の方が明るいF値となっています。

254mmから312mm未満と363mmから400mmについてはEF100-400の方がRF100-500よりも明るいF値となっています。特にEF100-400の望遠端を含む363mmから400mmではEF100-400がF5.6であるのに対してRF100-500ではF6.3と1/3段暗くなっていることから、RF100-500がEF100-400よりも暗いという印象を与える要因となっているように思われます。

総論としては広角側はRF100-500の方が明るく、望遠側はEF100-400の方が明るい傾向があるといえるでしょう。

このように、どの焦点距離を重要視するかによって評価が分かれる可能性はありますが、テレコンを装着しない状態ではEF100-400とRF100-500のいずれが明るさで勝るのかを議論することはあまり意味がなさそうに思います。特に焦点距離の範囲が100mmから400mmであるEF100-400と同100mmから500mmであるRF100-500では、求める機能性に差がありますし、1/3段分のF値の差をどのように考えるのかは撮影者のスタンスによるところが大きいように思われます。

一方で、望遠端を重視するスタイルでEF100-400に対してテレコン×1.4を入れた状態で見てみると競合するすべての焦点距離でRF100-500がEF100-400よりも明るいF値を確保しています。このことから、EF100-400とテレコン×1.4のみが到達できる500mmから560mmまでの焦点距離をどのように受け取るかによって、RF100-500とEF100-400+テレコン×1.4の評価が変わるでしょう。

「さかきけい」個人としては、EF100-400単体とRF100-500単体の比較では、どちらのレンズも個性があり、それぞれが存在感を放っているように思います。EF100-400は400mmで1/3段明るく、RF100-500は500mmまで到達できるという特徴があるからです。一方でEF100-400+テレコン1.4倍よりもRF100-500単体の方が実質的に明るく、使いやすいレンズなのではないかと感じました。

実際に使ってみた感想

スペックから得られる情報に基づく内容ではなく、実際に使ってみた・触ってみたことをベースに感想を述べてみたいと思います。

感触の差

EFレンズのLレンズは手元にあるものおよび各種製品写真を見る限り、同じコンセプトで表面加工をしているように見えます。触ったことはありませんが、最近のニコンのZレンズも同じタイプのように見えます。一方でRFレンズのLレンズはEFレンズとは異なり、いわゆる「マット仕上げ」で統一しているようで、触った際の印象が異なります。どちらがよいかは好みの問題かと思いますが、個人的にはどちらも高級感を得られる加工となっているように感じました。

そのうえでRF100-500に関してなのですが、レンズをつかんだときに「Canon 100-500」と刻印のある部分がやや華奢であるような印象を抱きました。ぐっと力を入れてつかむとまずいのではないか、そんな感覚を覚えました。実際に壊すわけにはいかないので、あまり力をかけてはみませんでしたが、そんな印象を抱いたということを書いておきます。ちなみにEF100-400の方はどこをつかんでも華奢という印象はありません。ほぼ全体が金属製で、まぁ、その分重いのですけれどもね。

ズームリングのSMOOTHとTIGHTの設定

EF100-400とRF100-500はともにズームリングの重さを設定する「SMOOTH」と「TIGHT」を調整する焦点距離荷重リング※15があります。

EF100-400の重さのリングによる設定幅にはかなりの重さの幅があり、完全にTIGHT側にするとズームリングを回すのに必要な力は相応に大きなものとなります。一方でRF100-500は完全にTIGHT側にしてもズームリングを回すのに必要な力はEF100-400もかなり少なくなります。これらを試した結果、私は商品モニター期間中、RF100-500をずっと完全にTIGHT側にしたまま使用しました。その状態で、私が現状でEF100-400で設定している状態と操作感が概ね等しかったからです。これで何の問題もなく、自重で伸びることもありませんでした。

フォーカスリングの物理的な位置と幅

皆さまは普段の撮影の際に、どれくらいフォーカスリングを操作しますか?

私は撮影シーン毎に、かなりの頻度でフォーカスリングの操作をします。今までのEF100-400のつもりでフォーカスリングを操作しようとすると、RF100-500のそれは異なる位置にあるとともに、EF100-400と比較してフォーカスリングが細くて操作に難儀しました。このためフォーカスリングを操作するしかないシーンでは場合によってはストレスフルな状態となりました。そして実際にこれによっていくつかのショットを取り逃しました。これは慣れの問題なので仕方がないのですが、失敗できないシーンを迎える前に十分な事前トレーニングが必要であると感じました。

よかったところ

- 私がよく持ち出すEOS R5+マウントコンバーター+EF100-400+1.4倍テレコンよりも軽い。

- RF100-500はEF100-400単体の焦点距離を500mmまで延長を意図したレンズであり、必ずしも暗いレンズだとは言えない。

- EOS R5 + マウントコンバーター + EF100-400 + EXTENDER EF x1.4 IIIよりもEOS R5 + RF100-500の方がフォーカスが速い(ように感じる)。

- 同梱のレンズフードの外側が白く、レンズとよりマッチしているように感じる。

- ズームリングの荷重を設定するSMOOTHとTIGHTのリングの範囲が実用的。

- EFレンズの仕上げも高級感があるが、RFレンズの仕上げも別の方向性ながら高級感を得られる。

気になったところ

- EOS R5が省電力状態になった後、復帰してEVFに画像が表示されるまでの期間がEF100-400と比較して明らかに遅いように感じられた(個人の感想です)。この際、EOS R5本体が出力する各種設定関連の情報は先に表示される。出てこないのはあくまでもレンズを通して写される対象の画像だけで、それ以外の情報表示は見える。※16

- RF100-500の「Canon 100-500」と刻印のある部位をつかんだときの強度が若干華奢なのではないかと感じた(実際に華奢であるのかどうかは不明。EF100-400はどこをつかんでも華奢と感じることはなかった)。

- フォーカスリングがEF100-400と比較して細いことと位置が変わっていることで慣れるためのトレーニングが必要であると感じた。

撮影例

ここでは私の撮影例をお見せしたいと思います。私の撮った写真を見てみたいというリクエストがあったので枚数は若干多めの40枚です。

普段は撮影対象として野鳥を中心とする動植物とし、現像(明るさと色の調整)→トリミング(基本的に正方形)してからの公開をしているので、基本的にレンズの真ん中で撮るように意識しています※17。今回も同様の意図をもって撮影をしています。

今回の例では以下のようなレギュレーションを設定・実行しています:

- 全てキヤノンEOS R5とキヤノンRF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMの組み合わせで撮影。

- レンズの評価目的のため、全てRaw画像として撮影し、DPPを用いて「全てのレンズ補正無し」および「トリミングなし」として、「8192×5464」の撮影画素数を元に、出力サイズを「1620×1080」へと設定したJPEGファイルへの変換。

- 出力されたJPEGファイルに対し、Adobe Photoshopを用いて著作権表記を追加してJPEG書き出し。

今回は当該レンズの評価であることを勘案し、上記の流れで作成した画像ファイルをそのまま公開しています。調整は全く行っていません。前述のようにレンズ独自の補正も全てオフとしてます。※18

撮影はゴールデンウイーク中の4日間で、撮影場所は特定のポイントをぐるっと回りながら撮影しました。撮影をしながら、概ね30kmくらい歩いたかと思います。各日も風が強く、カメラがあおられることもある状態だったので、シャッター速度は通常時よりも意識的に高くしています。その関係でISO感度もやや高めになっている画像がありますが、ぶれて使えないよりはいいと考えています。

掲載している画像をクリックあるいはタップすると拡大表示します。

100mmと500mmの差

同じ被写体を100mmと500mmで撮ってみました。

500mmの被写界深度

周りを見回してよさそうな被写体を見つけ、やや斜め上から撮影することで奥行きを出して被写界深度を見られるように開放F値で撮影してみました。

本能的に遡上をしたいハクレン

本能的に利根川水系へ遡上をしたいハクレンです。地上へダイブしてしまって命を落とすこともあります。

こちらをうかがうスズメ

アシにつかまっているスズメを撮ってみました。

空を飛ぶのは鳥だけではない

上空にはいろいろなものが飛んでいます。

ボートの下の猫

釣り堀においてあるボートの下に猫を発見したので撮ってみました。

飛び立ちそうなカモ

今にも飛び立ちそうなカモの銅像です。

ベンチと水面

太陽による水面のキラキラとそこから対比される影を撮ってみました。水面からの無数の点光源でも問題なく撮影できます。ボケはEF100-400とRF100-500で同じ方向性があるように感じます。

水面にたたずむアオサギ

アオサギの美しさと背景の明暗差が目立つ1枚です。

集うスズメ

水田の道に集うスズメの群れを撮ってみました。

さえずるホオジロ

笹の先端でさえずっているホオジロです。

上空を行く旅客機

はるか上空を飛ぶ、巨大な(だけれど地上からは小さく見える)旅客機を下から撮影してみました。

日光浴をするホオジロ

羽を広げて日光浴をするホオジロです。日常で見かける鳥達は水で体を洗ったり、砂をかぶってみたり、あるいはこのように日光浴をしたりしている姿を見かけます。

空を旋回するトビ

トンビが空をくるくると旋回しながら最終的にはだいぶ近くまで来てくれました。

前ボケを入れてみたアオサギ

アオサギの手前にアシの前ボケを入れて撮ってみました。

飛んできたカルガモ

飛んできたカルガモを撮ってみました。

水田のアオサギとダイサギ

アオサギとダイサギがいて、草が生えている状態の水田を撮ってみました。面白い写真ではないのですが、草が被写界深度を見るのに使えるかと考えて選択しました。

水田横のキジ

キジのオスは「鳴く」ので比較的見つけやすいのですが、それが常に近くではあるとは限りません。今回はいささか遠い位置関係でした。

群れで飛んできたカルガモ

飛んでいるカルガモの群れを引き気味で撮影しました。広角端でもなく遠隔端でもない270mmにおける周辺光量落ちの参考になるのではないかと考えて選択しました。

太陽を入れてゴーストを見る

撮影後にゴーストが出ている撮影例を探した結果の1枚です。コーティングがいいようで、ゴーストやフレアは今回の一連の撮影ではほとんど気になりませんでした。

対岸の建物を撮ってみる

対岸の建物を100mmで引いて撮ってみました。

同じ位置から270mmに拡大して撮ってみました。

水田の夕焼け

少し絞って&強い光源を入れたらどうなるかということで撮ってみました。田植え直後の水田なので、夕日が反射しています。少しすると青々とした水田に変わります。

近距離のスズメ

植え込みに潜んでいるスズメを比較的近距離で撮ってみました。

泳ぎ回るカワウ

カワウはとてもよく見かける水辺の鳥です。

飛んできた航空機

上空にプロペラ機が飛んできたので撮ってみました。こちらも光量が一定の空を撮っているので周辺光量落ちの参考になるかと考えて選択しました。

春を迎えたトカゲ

この季節にニホントカゲのオスは赤くなります。そんな1枚です。

緑を前ボケに入れてみたアオサギ

手前の樹木の間からアオサギを撮ってみました。前ボケの参考になるかと考えて選択しました。

飛んできたカルガモ(その2)

画角の右端にいるカルガモにもピントが合っています。純正レンズのAFの効く範囲の広さがわかります。ちなみにサードパーティー製のEFレンズをマウントコンバーターで使用すると、AFの効く範囲は純正レンズよりも限定されます。

水中から飛び立とうとしているカワウ

至近距離に浮上してきたカワウにカメラを向けたところ、飛んで逃げようとしているところです。水に潜る鳥でも非常時の対応方法は異なり、カワウは飛んで逃げることが多いのですが、カイツブリやカンムリカイツブリは再度潜ることが多い気がします。なお、カイツブリの場合は水面をダッシュで走って逃げることもあります。個人的な経験では再度潜る方が多い気がします。

田圃へ飛んできたアオサギ

飛んできたアオサギが水田に降り立つちょっと前の1枚です。羽を広げている状態を撮ることができました。

水面を行くコブハクチョウ

羽の感じからするにオスでしょうか。

再び出合ったトンビ

下からではなく旋回中のトンビを横から撮ってみました。上で別日に下から撮ったトンビと特徴を比較してみた※19ところ、どうも同じ個体のようです。

手前に植物がある状態のサギ

餌をくちばしにつかんでいるダイサギです。たぶん、この顔はうれしさを表現しているのではないかと思います。

はるか上空の足跡

肉眼では点に近いくらい小さく見えるはるか上空の旅客機が飛行機雲を作っていました。真上に来た時点で撮影をするためにベンチに移動して寝っ転がってレンズを真上に向けて撮影をしました。

背景がある被写体

電柱にとまっていたトンビが飛び始めたところを撮ってみました。空ではなく背景があるところでもピントを合わせることができています。

ジャンクション

日が落ち始めた交差点をF11に絞って撮ってみました。この時間帯は電線や電柱などの人工構造物を入れて撮っても絵になるように思います。ちなみにLED信号は高速に点滅しているので、連写をして複数のコマの中から色がわかるコマを選択しています。

落ち行く太陽

さらに日が落ちてきたところを撮ってみました。太陽の上側が溶けているのは雲が手前にある影響です。

まとめ

RF100-500はEF100-400と同様に、最短撮影距離が短いという特徴があります。これは私にとってとても重要なポイントです。歩き回りながら撮影するスタイルをとっている私にとって、突然近寄ってくる撮影対象の近接撮影が可能であるということはとても重要なのです。この点で超望遠ズームの「RF200-800mm F6.3-9 IS USM」や超望遠単焦点の「RF400mm F2.8 L IS USM」や「RF600mm F4 L IS USM」は私にとって最短撮影距離が長すぎる上に、歩き回るには重いかなと感じています。いや、使ったことはないのですけれどね。

一方で「RF100-300mm F2.8 L IS USM」くらいであれば、最短撮影距離については工夫次第でなんとかなりそうなのですが、重さと価格がネックだと感じます。

これらの重さがネックに感じると実感しているのは、サードパーティー・レンズのシグマ「60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM | Sports」のEFマウント用を所持し、また使用した経験があるからです。重さは2,700g、最短撮影距離は600mm時に260cmとなっています。これを使ってみたところ、私の撮影スタイルではだいぶ厳しいと認識することになりました。

最短撮影距離が短いレンズの方が臨機応変に撮りたい場合に向いていて、最短撮影距離が長くても焦点距離が長いほうが特定の対象を狙って撮るときに向いているということになるのではないかと思います。特定の場所で被写体を待つ場合などがこの場合に一致するでしょう。

私が現状の主力としている「EOS R5+コントロールリングマウントアダプター EF-EOS R+EXTENDER EF x1.4 III+EF100-400」と比較して、「EOS R5+RF100-500」の組み合わせは軽く、明るく、そしてネイティブであるという利点があります。実際に今回撮影をしていた中でも、省電力状態から対象が実際に画像として見えるまでの時間が長くなったように感じる点とフォーカスリングの操作の慣れの問題以外のデメリットを感じることはありませんでした。

それよりも、EF100-400にEXTENDER EF x1.4 IIIを組み合わせていた状態よりも全域で明るいF値となることが確認でき、それによって確保できる、より早いシャッタースピードあるいはより低いISO感度に強い魅力を感じました。また、印象とは異なり素の状態のEF100-400と比較しても、それほどF値の面で負けているとはいえず一部は勝るものでした。こういったことを前提とすると、RF100-500はEF100-400をRFマウントに移行する際にあたり、十分に考慮すべき1本であろうということができると考えます。

一方で本レンズはテレコンの使用について制限があります。もし、本レンズにテレコンをつけることを考えている人は、その制限を確認すべきでしょう。私は本レンズに別途テレコンをつける選択はしないかな、ということで以上のように考えています。

また、EF100-400とRF100-500の間の搭載テクノロジーの際に存在する「蛍石レンズ」のありなしについては特に何かを感じることはありませんでした。十分に解像しているように思います。

今回は私のスケジュールと現地の天候の関係であまり撮影の日数をとることができない状態での撮影となりましたが、その中でもこれだけの撮影ができた本レンズはとても素晴らしいレンズであるということができます。細かい要素については、個々人の希望としていろいろとあるかもしれませんが、最大公約数的な使用目的を満たすことができる、そんな魅力的なレンズに仕上がっているのではないかと私は感じています。

今後ですが、おそらく予算の手当てができ次第購入するのではないかと思います。というのも、やはり趣味人一人として割り当てることができる予算には上限があるからです。もしも他の製品で優先すべきものが出てくると後ろに回る可能性は無きにしも非ずといったところでしょうか。

近日中に発表される別のキヤノンの製品について、いくつかのものが「噂」に上っていますので、それらを含めて予算の最適化を図っていきたいと考えています。

- フィルムを介さずに直接デジタル信号として撮影画像を生成するタイプのカメラのことを指しています。

- 後日、このあたりの話を書いてみたいと思っています。

- ちなみに私は個人で「Adobe Creative Cloud」の「コンプリートプラン」を契約しており、使おうと思えば追加の出費なしで「Adobe Photoshop Lightroom Classic」使用できる状態にあります。

- 秋にはいろいろな植物がそのようなものを放出しますし、水鳥がいるようなシチュエーションでは毛づくろいで羽毛が飛んでくるケースもあります。

- 記載事項の一部は公式の仕様とは異なるページから持ってきています。また、一部の記載事項は同等の表記となるように調整しています。

- 私の手元のレンズから取り外して計測した実測値です。

- レンズ本体にも記載されています。

- 「コントロールリング」についてはマウント・コンバーターについているのでEFレンズに存在しなくとも実質的な差異はありません。

- 取扱説明書の「特徴」セクションの2番目に「蛍石レンズとスーパーUDレンズを採用することにより、優れた描写性能を実現しています。」と明記されています。

- 「コントロールリングマウントアダプター EF-EOS R」の質量です。

- 「コントロールリングマウントアダプター EF-EOS R」の質量です。

- このリングの効果はEF100-400ではかなり効くのですが、RF100-500では最大でもそれほどではありません。常時完全にTIGHTでも撮影に支障は感じません。それぞれを適切に操作できるようにするため、EF100-400では操作しやすいと思われる段階で調整し、RF100-500では最大限TIGHT側として確認を行いました。

- これはキヤノン公式の呼び方ではありません。私独自の表現です。取扱説明書では「調整リング」と記述されています。

- これはEFレンズと比較してRFレンズとの通信で必要とされる情報量が増大していることに関連しているのでしょうか?

- このようにするとトリミングをする際の選択の幅が広がります。

- DPPにおける以下のレンズ関連の補正項目をすべてオフにしています:撮影距離、デジタルレンズオプティマイザ、回折補正、色収差、色にじみ、周辺光量、歪曲、シャープネス

- 羽にある切込み部分を照合してみました。